トピックス

経済学部ゼミナール発表会開催

学生が研究成果を熱く語る

12月18日、経済学部ゼミナール発表会が行われ、学生たちは労働生産性やアパレル、食文化など多様なテーマについて経済学的視点から研究し発表しました。優勝に輝いたのは公共政策ゼミチームの「労働生産性データに基づく秋田県の紡ぐべき将来構想」です。

12月18日、経済学部ゼミナール発表会が行われ、学生たちは労働生産性やアパレル、食文化など多様なテーマについて経済学的視点から研究し発表しました。優勝に輝いたのは公共政策ゼミチームの「労働生産性データに基づく秋田県の紡ぐべき将来構想」です。

チーム代表の石田悠人さん(2年)は県内就職を希望しており、少子高齢化や人口減少が進む地域の将来に強い関心を抱いています。「秋田の未来を明るいものにするために、労働生産性向上というテーマを選びました。優勝目指しチーム一丸となって3カ月以上準備してきたので、目標が達成できて嬉しいです」と喜びを語りました。

◆学生の発表内容

学生たちは、以下の5つのテーマについて発表しました。

優勝『労働生産性データに基づく秋田県の紡ぐべき将来構想』

木原ゼミ(石田悠人、佐藤瑠南、鈴木日和)【公共政策ゼミナール】

秋田県の産業構造と労働生産性の関係性を分析した上で、専門・技術サービス業の発展が労働生産性向上に不可欠であると結論づけました。具体的な方策として、※フィンテック導入による金融におけるデジタル化や、事業支援および大学研究機関との連携による産業基盤の強化を提案しました。

※フィンテック…金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語。サービス例としてキャッシュレス決済や暗号資産、クラウド会計ソフトなどが挙げられる。

木原ゼミチームは、秋田県の産業基盤強化が労働生産性向上に不可欠であると主張

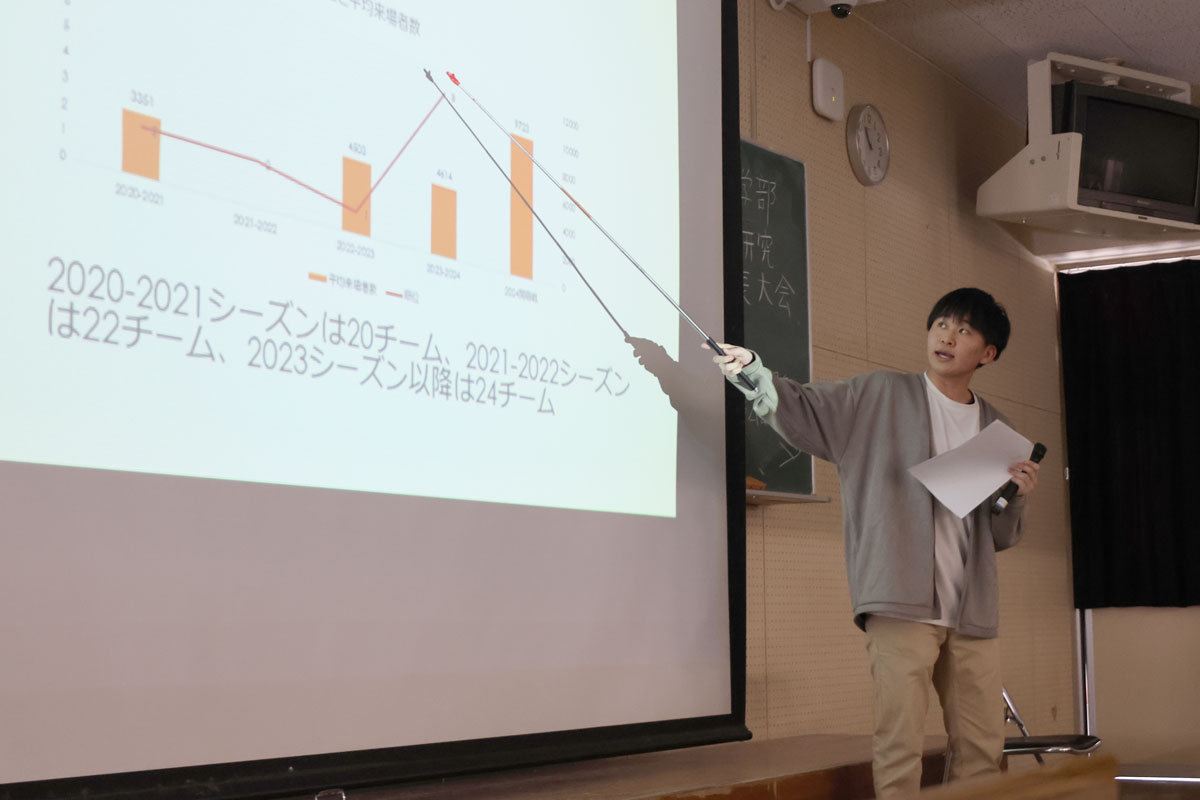

石川ゼミ(小林峻也)【経営学ゼミナール】

新アリーナ建設とBプレミア参入に向けた課題と展望について分析し、スポーツチームが地域経済に与える影響について考察。6000人以上収容可能なアリーナ建設が、イベント開催や地域住民の交流促進などを通じて秋田を活性化する可能性を示唆しました。

ハピネッツの成長戦略について、熱意を込めてプレゼンする小林さん

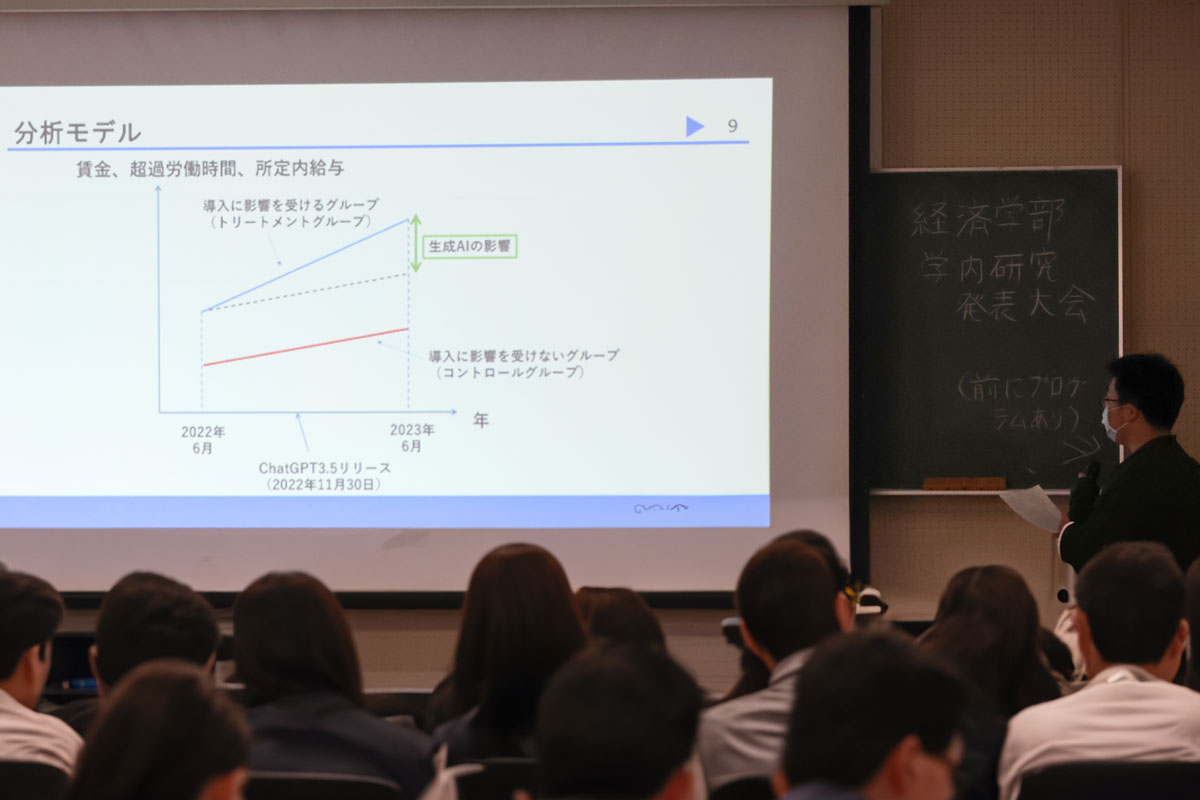

森本ゼミ (山崎直紀、太田海斗、畠山和也)【ミクロデータ分析・データサイエンスゼミナール】

生成AIが労働市場に与える影響について、日本のデータを用いて※DID推定によって実証分析を行いました。その結果、生成AIに影響を受ける職種では残業時間が1ヶ月あたり約40分少なく、時間あたり賃金が約60円高くなるなど、生成AIが労働生産性に有意な影響を与えていることが明らかとなり、海外の先行研究の結果と整合的な結果が得られました。

※DID推定:介入前後の変化を処置群と対照群で比較し、因果効果を推定する手法。

チーム代表の山崎さんは、3位という結果に感謝しつつも「もっと上を目指せるはずだった」と率直な感想を述べた

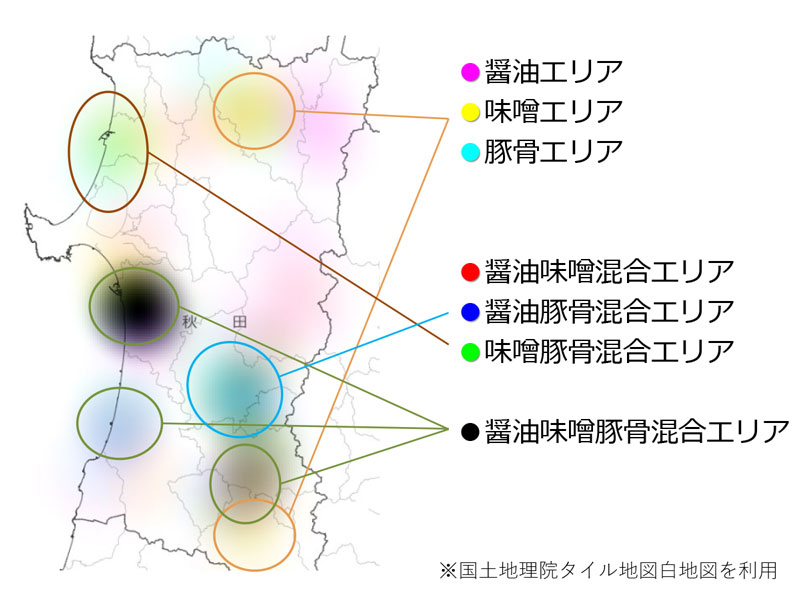

津谷ゼミ(⽯澤成貴、菅原拓寿)【感性データサイエンスゼミナ

ラーメン消費額⽇本第3位の秋⽥県のラーメンマップを、各ラーメ

石川ゼミ(嵯峨彩佳、佐々木梨沙)【経営学ゼミナール】

アパレルビジネスを手掛けるアルペンとGUを比較分析。商品の企画から生産、販売までの機能を統合したビジネスモデル、SPA(製造小売業)のメリット・デメリットを考察し、両社の成長戦略の違いを比較しました。また、GUの低価格かつトレンドを押さえた商品展開とデジタルマーケティングの活用が、同社の成長を牽引している点にも着目しました。

今回の発表会は経済学の視点から社会問題を解決しようと試みる、学生たちの意欲的な研究発表の場となりました。本学では学生の研究活動を積極的に支援し、持続可能な社会に貢献できる人材育成を目指します。